なんで電気って足りなくなるの??

これは素朴な疑問として、必ず頭に浮かぶかと思います。

それは、電気使用需要>電気供給量という状況になると、足りなくなります。

以下、資源エネルギー庁HPより引用

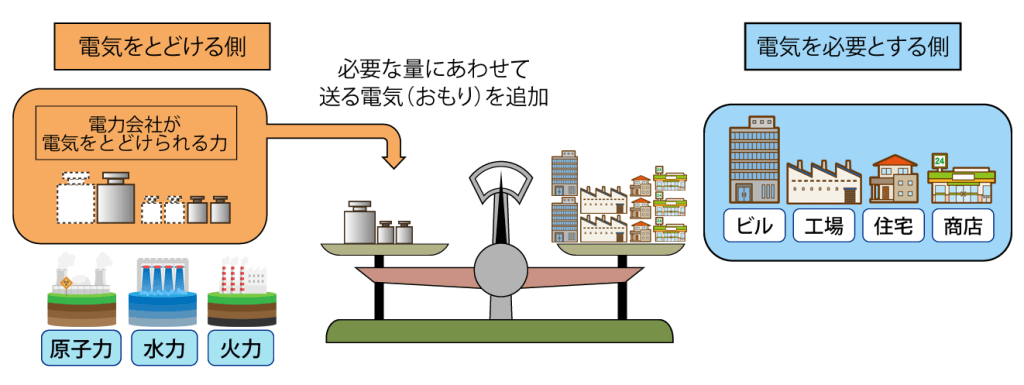

電気は、需要と供給の一致が不可欠

私たちの暮らしに欠かせない電気。この電気を安定して供給するには、どんなことが必要なのでしょうか。まず、継続的に電気をつくること、次に電気が必要なところに供給することです。

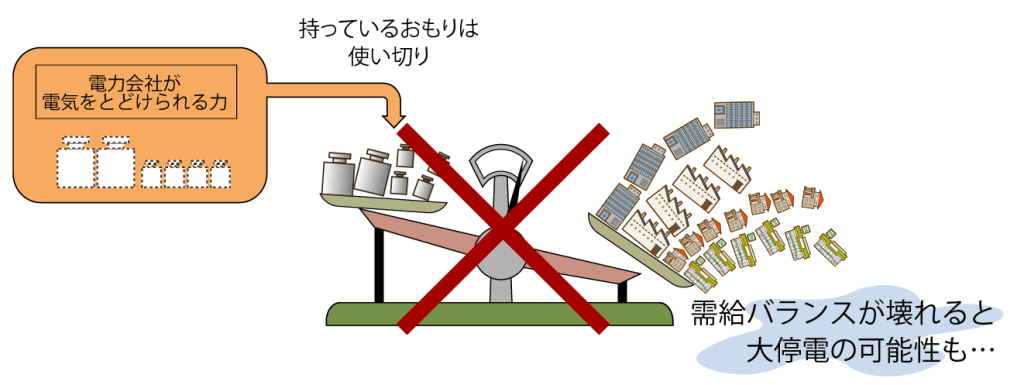

ここで重要なのが、電力の需給バランスは「同時同量」でなければならないという点です。「同時同量」とはつまり、電気をつくる量(供給)と電気の消費量(需要)が、同じ時に同じ量になっているということ。これらの量が常に一致していないと、電気の品質(周波数)が乱れてしまい、電気の供給を正常におこなうことができなくなってしまいます。その結果、安全装置の発動によって発電所が停止してしまい、場合によっては予測不能な大規模停電をまねく可能性があります。2018年9月に発生した北海道全域の停電“ブラックアウト”は、この電力需給バランスの崩壊が原因でした。

つまり、使う分だけ、同時に電力を生み出す必要があるのです!!これを「同時同量」の原則と言います。

このキーワードは絶対です。豆知識として覚えてみてください。

はい。次に来るご質問は分かっております。

蓄電池についてですよね?

電気を貯めておけばいいではないかということですよね。

電気事業連合会様のコラムをどうぞ:https://www.concent-f.jp/energy/column_24 「電気って貯められないの?」

結論からお話すれば、可能ですが、不可能です。

意味不明ですよね?少量の電気を貯める事は可能ですが、各家庭・法人などに「安定的に・継続的に」供給を行える状態を作ることは難しいと言えます。

それは、上記コラムからお分かりの通り、周波数の問題があります。

また、全国の消費電力をカバーできるほどの巨大な蓄電池なんて見たことありますか?

蓄電池などの開発が進んでいるので、電気を貯めるということは可能ですが、

それがエネルギーの安定供給の実現を行うことは難しいと言えます。

ですので、エネルギー問題を解決するためには、「電気を生み出し続ける」ということが重要なのです。